くるまば草

『くるまば草』(くるまばそう、ドイツ語: Waldmeister)は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲した全3幕のオペレッタ。

概要

ザクセン王国の小村の住民たちが、クルマバソウの煎じ出しを飲む効能について悩む物語である[1]。1895年12月4日、アン・デア・ウィーン劇場において初演された[2]。初演時、シュトラウス2世は序曲だけを自分で指揮し、後の3幕はアドルフ・ミュラー2世が指揮した[3]。この初演にはブラームスとリヒャルト・ホイベルガーも足を運んでおり、ブラームスは上出来な芝居と台本を称賛した[2]。またシュトラウス2世の音楽について、ブラームスは以下のように評している。

| 「 | ああいうのに作曲したいんだ。とにかくシュトラウスのオーケストレーションは凄い。そりゃ(シュトラウスの)音楽は、昔のほうが良かった。でも作品全体としては立派なもんだよ[2]。 | 」 |

シュトラウス2世の後期の舞台作品の中では最も成功したものになり、88回公演された[3]。音楽評論家エドゥアルト・ハンスリックは、次のような熱烈な称賛を送っている。

このオペレッタの初演に際して、シュトラウス2世は人気の喜劇役者アレクサンダー・ジラルティ(ドイツ語版)と仲たがいしてしまった[4]。家庭問題からジラルティが出演を最後まで渋ったことが原因であった[4]。『ウィーンのカリオストロ』以来、ジラルティはシュトラウス2世のオペレッタに欠かせない重要な存在であったが[5]、この作品を最後に彼がシュトラウス2世のオペレッタに登場することはなくなった。

序曲について

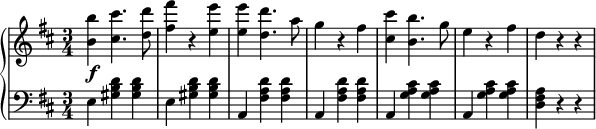

序曲のなかに、フルートで演奏されるワルツが登場する[6]。このワルツは最後に華やかな対旋律をまとって繰り返されるが、この対旋律はブラームスが書き込んだものといわれる[6]。ただし、筆跡鑑定によるとオリジナル・スコアにはシュトラウス2世の筆跡しかなく[7]、おまけにブラームスが対旋律とともに書き込んだといわれる「ブラームスによる対位法!」という言葉も見当たらず[7]、事実ではない創作された逸話だと思われる。

- 序曲のワルツの一部

楽譜1

楽譜2

ワルツ『人を信ずるには!(イタリア語版)』(作品463)は、上の旋律をもとに作曲された。この序曲は『くるまば草』の劇中音楽の中でも特に有名で、しばしば単独で演奏される。

| 開催年 | 指揮者 | 備考 |

|---|---|---|

| 1947年 | ヨーゼフ・クリップス | |

| 1950年 | クレメンス・クラウス | |

| 1955年 | ヴィリー・ボスコフスキー | |

| 1957年 | ヴィリー・ボスコフスキー | |

| 1965年 | ヴィリー・ボスコフスキー | |

| 1969年 | ヴィリー・ボスコフスキー | |

| 1975年 | ヴィリー・ボスコフスキー | |

| 1981年 | ロリン・マゼール | |

| 1986年 | ロリン・マゼール | |

| 1991年 | クラウディオ・アバド | |

| 1996年 | ロリン・マゼール | |

| 2007年 | ズービン・メータ | |

| 2014年(ドイツ語版) | ダニエル・バレンボイム |

関連作品

- このオペレッタの劇中音楽から生まれた作品群

- ワルツ『人を信ずるには!(イタリア語版)』(作品463)

- ポルカ『ヘルジェミネ』(作品464)

- ポルカ・マルズカ『愛と結婚』(作品465)

- 『クリップ・クラップ・ギャロップ』(作品466)

- 行進曲『とても美しかった』(作品467)

- 『くるまば草』カドリーユ(作品468)

出典

- ^ ケンプ(1987) p.219

- ^ a b c 『ブラームス回想録集 第二巻 ブラームスは語る』(音楽之友社、2004) p.146

- ^ a b c ケンプ(1987) p.220

- ^ a b 小宮(2000) p.203

- ^ 小宮(2000) p.202

- ^ a b 加藤(2003) p.182

- ^ a b ケンプ(1987) p.221

参考文献

- ピーター・ケンプ 著、木村英二 訳『シュトラウス・ファミリー:ある音楽王朝の肖像』音楽之友社、1987年10月。ISBN 4276-224241。

- 小宮正安『ヨハン・シュトラウス ワルツ王と落日のウィーン』中央公論新社〈中公新書〉、2000年12月10日。ISBN 4-12-101567-3。

- 加藤雅彦『ウィンナ・ワルツ ハプスブルク帝国の遺産』日本放送出版協会〈NHKブックス〉、2003年12月20日。ISBN 4-14-001985-9。

- リヒャルト・ホイベルガー、リヒャルト・フェリンガー 著、天崎浩二、関根裕子 訳『ブラームス回想録集 第二巻 ブラームスは語る』音楽之友社、2004年6月10日。ISBN 978-4-276-20178-1。

- 若宮由美「ウィーンフィル・ニューイヤーコンサート 2014 バレンボイム、ベルリン国立歌劇場音楽監督の実力を発揮! 曲目解説」よりオペレッタ≪くるまば草≫序曲。

外部リンク

- オペレッタ『くるまば草』の楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

ヨハン・シュトラウス2世のオペレッタとオペラ | ||

|---|---|---|

インディゴと40人の盗賊 (1871) - ローマの謝肉祭(ドイツ語版) (1873) - こうもり (1874) - ウィーンのカリオストロ (1875) - メトゥザレム王子 (1877) - 鬼ごっこ(英語版) (1878) - 女王のレースのハンカチーフ (1880) - 愉快な戦争 (1881) - ヴェネツィアの一夜 (1883) - ジプシー男爵 (1885) - ジンプリツィウス(英語版) (1887) - 騎士パズマン (1892) - ニネッタ侯爵夫人 (1893) - ヤーブカ (1894) - くるまば草 (1895) - 理性の女神 (1897) - ウィーン気質 (1899) |  | |