Re della totalità

Ai tempi di Rimush, "Re di Kish" avrebbe significato "Re dell'Universo" - Louvre.

Re della totalità (sumerico: lugal ki-sár-ra[1] o lugal kiš-ki[2], accadico : šarru kiššat māti[1], šar-kiššati[1] o šar kiššatim[3]), anche interpretato come re di tutto[2] o re del mondo[4], era un titolo di grande prestigio che rivendicava il dominio del mondo usato dai potenti monarchi nell'antica Mesopotamia. L'etimologia del titolo deriva dall'antica città sumera di Kish (sumero: kiš[5], accadico: kiššatu[6]) e significava appunto Re di Kish. Sebbene la traslitterazione alla forma šar kiššatim, lett. "Re dell'Universo", sia stata fatta durante il periodo accadico, l'antico titolo di "Re di Kish" era già visto come particolarmente prestigioso, poiché la città di Kish godeva d'una sorta di primato sulle altre città mesopotamiche. Nella mitologia sumera infatti, Kish era la città ove sorse il primo re dopo il Diluvio universale[7].

Il primo sovrano ad usare il titolo di Re dell'Universo fu Sargon di Akkad (regno 2334-2284 a.C. circa). Il titolo fu usato in diversi imperi successivi rivendicanti una discendenza, reale o simbolica, dall'impero accadico di Sargon e vide il suo uso finale sotto i Seleucidi con Antioco I (regno 281-261 a.C.) quale ultimo sovrano conosciuto ad essere chiamato "Re dell'Universo".

È possibile, almeno tra i governanti assiri, che il titolo di Re dell'Universo non sia stato ereditato con mezzi normali. Poiché il titolo non è attestato per tutti i re neo-assiri e per alcuni solo in particolari anni di regno, si suppone potesse essere inteso quale titolo onorifico guadagnato da ciascun re individualmente, attraverso il completamento di sette campagne militari di successo. Il titolo similare di šar kibrāt erbetti ("Re dei quattro angoli del mondo") si presume necessitasse campagne militari di successo in tutti e quattro i punti cardinali. Alcuni studiosi ritengono che i titoli di Re dell'Universo e Re dei quattro angoli del mondo, con significato quasi identico, differissero solo nella natura (cosmologica o terrestre) del "dominio" interessato.

Storia

Contesto (2900-2334 a.C.)

Durante il periodo protodinastico della Mesopotamia (2900-2350 a.C. circa), i governanti delle varie città-stato (le più importanti delle quali erano Ur, Uruk, Lagash, Umma e Kish) s'imbarcavano spesso in futili campagne espansionistiche in regioni lontane per stabilire effimeri "imperi" che guadagnassero/mantenessero loro una posizione di predominanza sulle altre città-stato. Questo poiché i monarchi più potenti venivano spesso premiati con i titoli più prestigiosi, come lugal, lett. "grande uomo" ma spesso interpretato come "re" probabilmente con connotazioni militari[N 1]. La maggior parte di questi primi governanti aveva probabilmente acquisito questi titoli piuttosto che ereditati[9].

Alla fine, questa ricerca del predominio spinse in favore della ricerca d'un dominio di tipo "universale". Inoltre, poiché la Mesopotamia era il "mondo conosciuto" per i suoi abitanti e le città sumere erano state costruite in lungo e in largo (città come Susa, Mari e Assur erano situate vicino agli angoli percepiti del mondo) sembrava possibile dare al mondo, creduto compreso tra un "Mare Inferiore" (il Golfo Persico) e un "Mare Superiore" (il Mar Mediterraneo)[9], dei confini ben definiti.

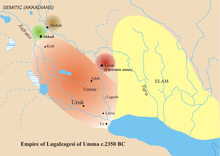

I governanti che tentavano di raggiungere una posizione di governo universale divennero più comuni durante il periodo della prima dinastia IIIb (2450-2350 a.C. circa), quando furono attestati due esempi importanti[10]. Il primo, Lugal-Anne-Mundu, re di Adab, secondo la Lista reale sumerica (sebbene questa sia un'iscrizione molto più tarda che rende alquanto dubbia la vasta regola di Lugal-Anne-Mundu) creò un impero coprente l'intera Mesopotamia, raggiungendo la moderna Siria e l'Iran, e potendosi così vantare d'aver "soggiogato i quattro angoli"[11]. Il secondo, Lugalzagesi, re di Uruk, conquistò l'intera Bassa Mesopotamia e affermò (nonostante ciò non fosse vero) che il suo dominio si estendeva dal Mare Superiore a quello Inferiore[10]. Lugalzaggesi era originariamente intitolato semplicemente "Re di Uruk" e adottò il titolo "Re della terra" (sumerico: lugal-kalam-ma)[12] per rivendicare il dominio universale[13]. Questo titolo era stato impiegato anche da alcuni dei primi re sumeri vantanti il controllo su tutto il Sumer, come Enshakushanna di Uruk[12].

Sargon di Akkad e i suoi successori (2334-2154 a.C.)

Nell'accennata lotta per il predominio tra i vari re mesopotamici, il titolo di "Re di Kish" era riconosciuto come di particolare prestigio, poiché tale città vantava un primato sulle altre[14]. Al tempo di Sargon di Akkad, "Re di Kish" significava essere un sovrano divinamente autorizzato a governare su tutto il Sumer, forse a memoria, come visto sopra, di precedenti esperienze imperiali su quel territorio databili al periodo dinastico IIIb[2]. L'uso del titolo, non limitato ai re effettivamente in possesso della città stessa, implicava che il sovrano fosse un costruttore di città, un comandante vittorioso in guerra e in giudice giusto[14]. Secondo la Lista reale sumerica, la città di Kish era il luogo ove la "regalità" venne per prima riportata dopo il Diluvio universale[7] e i suoi governanti erano dunque l'incarnazione della regalità umana[1].

Sargon iniziò la sua carriera politica come coppiere di Ur-Zababa, il sovrano della città di Kish, e gli subentrò nel dominio della città, adottando il titolo di šar kiššatim e nel 2334 a.C. fondò il primo grande impero mesopotamico, l'Impero accadico, dal nome della seconda capitale di Sargon, Akkad. Sebbene Sargon usasse più comunemente il titolo "Re di Akkad" (šar māt Akkadi)[15][16], introdusse anche il titolo più vanaglorioso di šar kiššatim ("Re di tutto" o "Re dell'Universo"), usato in modo prominente dai suo successori[1][16], incluso suo nipote Narām-Sîn (regno 2254-2218 a.C.) che introdusse anche il titolo simile di "Re dei quattro angoli del mondo". La transizione del significato di šar kiššatim da "Re di Kish" a "Re dell'Universo" avvenne già durante il periodo accadico antico. È importante notare che Sargon e i suoi successori non governarono direttamente la città di Kish e quindi non rivendicarono la sovranità su di essa. Fino al tempo di Narām-Sîn, Kish era governato da un sovrano semi-indipendente con il titolo di ensik.L'effettivo "Re di Kish" era dunque reso lugal kiš in sumero, e lugal ki-sár-ra in accadico (lugal kiš-ki in sumero)[2].

È possibile che šar kiššatim si riferisse all'autorità di governare il regno cosmologico mentre "Re dei Quattro Angoli" si riferì all'autorità di governare il regno terrestre. In ogni caso, l'implicazione di questi titoli era che il re mesopotamico era il re del mondo intero[17].

Re dell'universo assiri e babilonesi (1809-627 a.C.)

Il titolo šar kiššatim fu forse utilizzato in modo più prominente dai re dell'Impero neo-assiro, più di mille anni dopo la caduta dell'Impero accadico. Gli Assiri lo presero, come intendevano gli accadici, a significare "Re dell'Universo"[1] e lo adottarono per rivendicare la continuità dal vecchio impero di Sargon di Akkad[18]. Il titolo era stato usato sporadicamente da precedenti re assiri, come Shamshi-Adad I (r. 1809-1776 a.C.) dell'antico impero assiro e Ashur-uballit I (r. 1353-1318 a.C.) del Medio Assiro Impero[19][20]. Shamshi-Adad I fu il primo re assiro ad adottare il titolo di "Re dell'Universo" e altri titoli accadici, forse per contestare le rivendicazioni di sovranità fatte dai regni vicini. In particolare, i re di Eshnunna, una città-stato nella Mesopotamia centrale, avevano usato titoli simili sin dalla caduta dell'Impero neo-sumero. Dal regno di Ipiq-Adad I (1800 assiri e babilonesi), gli Eshnunnan si erano riferiti ai loro re con il titolo di "Re potente" (šarum dannum). I re Eshnunnan Ipiq-Adad II e Dadusha adottarono persino il titolo šar kiššatim per se stessi, a significare una lotta per il titolo con gli Assiri[21][22]. Il titolo fu rivendicato anche da alcuni re di Babilonia e Mari[23][24].

Il neo-assiro Sargon II (r. 722-705 a.C.), omonimo di Sargon di Akkad più di mille anni prima, aveva il titolo completo di Gran Re, Re potente, Re dell'universo, Re d'Assiria, Re di Babilonia, Re di Sumer e Akkad[1]. Poiché il titolo non è attestato per tutti i re neo-assiri e per alcuni solo per diversi anni del loro regno, è possibile che il titolo di "Re dell'Universo" doveva essere guadagnato da ciascun re individualmente, ma il processo con cui un re potrebbe acquisire il titolo è sconosciuto. La storica britannica Stephanie Dalley, specializzata nel Vicino Oriente antico, propose nel 1998 che il titolo avrebbe dovuto essere guadagnato attraverso il completamento con successo di sette campagne militari di successo (che sarebbero state collegate alla totalità agli occhi degli Assiri). Questo è simile al titolo di Re dei quattro angoli del mondo, che potrebbe aver richiesto al re di fare una campagna con successo in tutti e quattro i punti cardinali[25]. Pertanto non sarebbe stato possibile per un re affermare di essere "Re dell'Universo" prima di aver completato le campagne militari richieste[26]. Il titolo sembra aver avuto requisiti simili tra i re babilonesi, il re Ayadaragalama (c. 1500 a.C.) fu in grado di rivendicare il titolo solo alla fine del suo regno, le sue prime campagne che stabilirono il controllo su città come Kish, Ur, Lagash e Akkad non sono sufficienti per giustificarne l'uso[27]. Sia Ayadaragalama sia il successivo re babilonese Kurigalzu II sembrano essere stati in grado di affermare di essere il re dell'Universo solo dopo che il loro regno si estese fino al Bahrein[28].

Anche nel periodo neo-assiro, quando l'Assiria era il regno dominante in Mesopotamia, l'uso assiro di Re dell'Universo fu contestato poiché anche i re di Urartu da Sarduri I (r. 834-828 a.C.) iniziarono a usare il titolo, affermando di essere uguale ai re assiri e affermando ampi diritti territoriali[29].

Esempi successivi (626-261 a.C.)

La dominazione dell'impero neo-assiro sulla Mesopotamia terminò con l'istituzione dell'Impero neo-babilonese nel 626 a.C. Con le sole eccezioni del primo sovrano di questo impero, Nabopolassar, e dell'ultimo, Nabonide, i governanti dell'Impero neo-babilonese abbandonarono la maggior parte dei vecchi titoli assiri nelle loro iscrizioni. Nabopolassar usava "re potente" (šarru dannu) e Nabonedo utilizzava molti dei titoli neo-assiri tra cui "re potente", "grande re" ( šarru rabu ) e re dell'universo. Sebbene non li usassero nelle iscrizioni reali (ad esempio non ufficialmente), sia Nabopolassar sia Nabucodonosor II usarono il titolo nei documenti economici[4].

Il titolo era anche uno dei tanti titoli mesopotamici assunti da Ciro il Grande dell'Impero achemenide dopo la sua conquista di Babilonia nel 539 a.C.[31] Nel testo del Cilindro di Ciro, Ciro assume diversi titoli mesopotamici tradizionali, inclusi quelli di "Re di Babilonia", "Re di Sumer e Akkad" e "Re dei quattro angoli del mondo"[32][33]. Il titolo di Re dell'Universo non fu usato dopo il regno di Ciro, ma i suoi successori adottarono titoli simili. Il popolare titolo regnale "Re dei Re", usato dai monarchi dell'Iran fino all'Età Moderna, era originariamente un titolo introdotto dall'assiro Tukulti-Ninurta I nel XIII secolo a.C.(reso šar šarrāni in accadico)[34]. Il titolo di "Re delle Terre", usato anche dai monarchi assiri almeno da Shalmaneser III[35], fu adottato anche da Ciro il Grande e dai suoi successori[36].

Il titolo è stato utilizzato per l'ultima volta nell'impero ellenico seleucide, che controllava Babilonia in seguito alle conquiste di Alessandro Magno e alle conseguenti Guerre dei diadochi. Il titolo appare sul Cilindro di Antioco del re Antioco I (r. 281–261 a.C.) che descrive come Antioco ricostruì il tempio di Ezida nella città di Borsippa. Vale la pena notare che l'ultimo esempio noto sopravvissuto di un'iscrizione reale in lingua accadica che precede il cilindro di Antioco è il cilindro di Ciro creato quasi 300 anni prima e come tale è possibile che più governanti achemenidi e seleucidi avrebbero assunto il titolo in Mesopotamia . Il cilindro di Antioco è stato probabilmente ispirato nella sua composizione da precedenti iscrizioni reali mesopotamiche e presenta molte somiglianze con le iscrizioni reali assire e babilonesi[4][37]. Titoli come "Re dei Re" e "Grande Re" (šarru rabu), titoli antichi con la connotazione di detenere il potere supremo nelle terre che circondano Babilonia (in modo simile a come titoli come Imperator furono utilizzati nell'Europa occidentale dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente per stabilire la supremazia), rimarranno in uso in Mesopotamia fino alla dinastia dei Sassanidi in Persia dal III al VII secolo[38][39].

Nella religione

Il titolo di Re dell'Universo è stato talvolta applicato alle divinità almeno dal periodo neo-assiro, anche se il titolo a quei tempi era usato anche dai monarchi contemporanei. In un'iscrizione del 680 a.C. del re neo-assiro Esarhaddon (che nella stessa iscrizione usa lui stesso il titolo di Re dell'Universo, tra gli altri titoli) in Babilonia, si fa riferimento alla dea Ṣarpanītum (consorte di Marduk, la divinità protettrice di Babilonia) come "Regina dell'Universo"[40].

Nel Giudaismo, il titolo di Re dell'Universo venne applicato a Dio. Fino ad oggi, le benedizioni liturgici ebraici generalmente iniziano con la frase "Barukh ata Adonai Eloheinu, ha`olam Melekh [...]" (Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, Re dell'Universo [...])[41]. Nel libro di Daniele, il regno di Dio è descritto come un "regno eterno"[42]. In tutta la scrittura, è chiarito che la divinità abramitica non dovrebbe essere semplicemente la divinità di una piccola tribù in Palestina, ma il Dio del mondo intero[43]. Nei Salmi, la regalità universale di Dio è ripetutamente menzionata, come nel Salmo 47: 2 dove Dio è indicato come il "grande Re su tutta la terra"[44]. Gli adoratori dovevano vivere per Dio poiché Dio era il re di Tutto e il re dell'Universo[43]. Nel cristianesimo, il titolo è talvolta applicato a Gesù[45], come dal patriarca Niceforo I di Costantinopoli (c. 758-828) quando si riferisce a Gesù che abbandona il suo dominio terrestre per uno cosmico di luce e gloria infinite[46].

Lista dei Re dell'Universo conosciuti

Re dell'Universo nell'Impero accadico:

- Sargon (regno 2334–2279 a.C.) - non il primo re di Kish ma il primo sovrano il cui uso del titolo è identificato con la connotazione di Re dell'Universo[1][16]

- Rimush (regno 2279–2270 a.C.)[47]

- Narām-Sîn (regno 2254–2218 a.C.)[16]

Re dell'Universo del vecchio impero assiro:

- Shamshi-Adad I (regno 1809–1776 a.C.)[19]

Re dell'Universo di Eshnunna:

Re dell'Universo di Mari:

Re dell'Universo dell'impero medio assiro:

- Ashur-uballit I (regno 1353–1318 a.C.)[20]

- Adad-nirari I (regno 1295–1264 a.C.)[49]

- Assur-dan II (regno 934–912 a.C.)[50]

Re dell'Universo di Babilonia:

- Ayadaragalama (regno ~ 1500 a.C.)[24]

- Burna-Buriaš II (regno 1359–1333 a.C.)[24]

- Kurigalzu II (regno 1332–1308 a.C.)[24]

- Nazi-Maruttash (regno 1307-1282 a.C.)[51]

- Ninurta-nadin-shumi (regno 1132-1126 a.C.)[52]

- Nabucodonosor I (regno 1126–1103 a.C.)[52]

- Enlil-nadin-apli (regno 1103-1099 a.C.)[52]

- Marduk-nadin-ahhe (regno 1099-1082 a.C.)[52]

- Marduk-shapik-zeri (regno 1082-1069 a.C.)[52]

- Adad-apla-iddina (regno 1069-1046 a.C.)[52]

- Nabu-shum-libur (regno 1033-1026 a.C.)[52]

- Eulmash-shakin-shumi (regno 1004–987 a.C.)[53]

- Mar-biti-apla-usur (regno 984–979 a.C.)[23]

Re dell'Universo dell'Impero neo-assiro:

- Adad-nirari II (regno 912–891 a.C.)[50]

- Tukulti-Ninurta II (regno 891-884 a.C.)[50]

- Tiglatpileser III (regno 745–727 a.C.)[54]

- Sargon II (regno 722–705 a.C.)

- Sennacherib (regno 705–681 a.C.) - attribuito il titolo da suo figlio Esarhaddon.[40]

- Esarhaddon (regno 681–669 a.C.)[3]

- Assurbanipal (regno 669-631 a.C.)[55]

- Shamash-shum-ukin (re neo-assiro di Babilonia, regno 667-648 a.C.)[56]

- Assur-etil-ilani (regno 631–627 a.C.)[57]

- Sin-shar-ishkun (regno 627–612 a.C.)[58]

Re dell'Universo di Urartu:

Re dell'universo dei Cimmeri:

- Tugdamme (metà del VII secolo)[59]

Re dell'Universo dell'Impero Neo-Babilonese:

- Nabopolassar (regno 626-605 a.C.) - nei documenti fiscali.[4]

- Nabucodonosor II (regno 605–562 a.C.) - nei documenti fiscali.[4]

- Nabonide (regno 556–539 a.C.) - l'unico re neo-babilonese a chiamarsi Re dell'Universo nelle sue iscrizioni reali.[4]

Re dell'Universo dell'Impero achemenide:

- Ciro il Grande (regno 559-530 a.C.) - rivendicò il titolo dal 539 a.C.[31]

Re dell'Universo dell'Impero seleucide:

Note

Esplicative

- ^ C'erano diversi titoli usati dai governanti durante questo periodo. Lugal è spesso letto come un titolo basato principalmente sull'abilità militare di un sovrano, mentre sembra aver implicato un ruolo più sacerdotale.[8]

Bibliografiche

- ^ a b c d e f g h Levin, p. 362.

- ^ a b c d Steinkeller, p. 146.

- ^ a b Roaf-Zgoll, p. 284.

- ^ a b c d e f g Stevens, p. 73.

- ^ ETCS.

- ^ EPSD.

- ^ a b Hall WJ, The Ancient Near East, in History of the World: Earliest Times to the Present Day, Kirk JG, World Publications Group, 2005 [1988], p. 30, ISBN 978-1-57215-421-6.

- ^ Crawford, p. 283.

- ^ a b Liverani, p. 120.

- ^ a b Liverani, pp. 120-121.

- ^ Yanli-Yuhong.

- ^ a b Maeda, p. 84.

- ^ McIntosh, p. 167.

- ^ a b Levin, p. 359.

- ^ Da Riva, p. 72.

- ^ a b c d Levin, p. 360.

- ^ Hill-Jones-Morales, p. 333.

- ^ Levin, p. 365.

- ^ a b Frahm, p. 369.

- ^ a b Kämmerer, p. 172.

- ^ a b Pongratz-Leisten, p. 120.

- ^ a b Rollinger, p. 203.

- ^ a b Brinkman 1990, p. 357.

- ^ a b c d e Dalley, p. 178.

- ^ Karlsson 2013, p. 135.

- ^ Karlsson 2013, p. 201.

- ^ Dalley, p. 179.

- ^ Dalley, p. 182.

- ^ a b Zimansky, p. 297.

- ^ Hoover, pp. 30-31.

- ^ a b Stevens, p. 74.

- ^ Trad. Cilindro di Ciro.

- ^ «I am Cyrus, king of the universe, the great king, the powerful king, king of Babylon, king of Sumer and Akkad, king of the four quarters of the world» (The Cyrus Cylinder, lin. 20, traduzione inglese di Irving Finkel).

- ^ Handy, p. 112.

- ^ Miller, p. 258.

- ^ Peat, p. 199.

- ^ Stevens, p. 66.

- ^ Bevan, pp. 241-244.

- ^ Frye, p. 106.

- ^ a b Mieroop, p. 51.

- ^ Rich.

- ^ Daniele 4.3, su laparola.net.

- ^ a b Johnson, p. 12.

- ^ Salmi 47.2, su laparola.net.

- ^ Kuligowski, p. 1.

- ^ Mondzais-Franses, p. 72.

- ^ La civilisation écrite sous l'empire d'Akkad.

- ^ Ristvet, p. 144.

- ^ Trevor Bryce, Letters of the Great Kings of the Ancient Near East: The Royal Correspondence of the Late Bronze Age, Routledge, 2003, pp. 76–77, 96–97.

- ^ a b c Karlsson 2016.

- ^ Lambert WG, Babylonian Oracle Questions, Eisenbrauns, 2007, p. 3.

- ^ a b c d e f g Brinkman 1968, pp. 147–148.

- ^ Cl. Baurain (a cura di), Phoinikeia Grammata. Lire et ecrire en Mediterranee Actes du Colloque de Liege, 15-18 novembre 1989, Peeters Publishers, 1991, p. 104.

- ^ Yamada, p. 43.

- ^ Karlsson 2017, p. 10.

- ^ Karlsson 2017, p. 11.

- ^ Karlsson 2017, p. 12.

- ^ Luckenbill, p. 410.

- ^ Rea C, The Assyrian Exile: Israel's Legacy in Captivity, 2008, pp. 127–144, ISBN 978-1-60481-173-5.

Bibliografia

- (EN) Bevan ER, Antiochus III and His Title 'Great-King', in The Journal of Hellenic Studies, vol. 22, 1902, pp. 241–244, DOI:10.2307/623929.

- (EN) Brinkman JA, Political history of Post-Kassite Babylonia (1158-722 b. C.) (A), Gregorian Biblical BookShop, 1968.

- (EN) J. A. Brinkman, Mār-bīti-apla-uṣur, in Ebeling (a cura di), Reallexikon Der Assyriologie Und Vorderasiatischen Archãologie: Libanukšbas̆ - Medizin (Vol 7), Walter De Gruyter, 1990.

- (EN) Crawford H, The Sumerian World, Routledge, 2013, ISBN 978-0-415-56967-5.

- (EN) Da Riva R, The Inscriptions of Nabopolassar, Amel-Marduk and Neriglissar, Walter de Gruyter, 2013, ISBN 978-1-61451-587-6.

- (EN) Dalley S, Gods from north‐eastern and north‐western Arabia in cuneiform texts from the First Sealand Dynasty, and a cuneiform inscription from Tell en‐Naṣbeh, c.1500 BC, in Arabian Archaeology and Epigraphy, vol. 24, n. 2, 2013, pp. 177–185, DOI:10.1111/aae.12005.

- (EN) Frahm E, Reviewed Work: Analysis of Variants in the Assyrian Royal Titulary from the Origins to Tiglath-pileser III by Barbara Cifola, in Archiv für Orientforschung, vol. 46/47, 1999, pp. 367–373.

- (EN) Frye RN, The political history of Iran under the Sasanians, in The Cambridge History of Iran, vol. 3, n. 1, 1983, pp. 116–180, DOI:10.1017/CHOL9780521200929.006, ISBN 978-1-139-05494-2.

- (EN) Handy LK, Among the host of Heaven: the Syro-Palestinian pantheon as bureaucracy, Eisenbrauns, 1994, ISBN 978-0-931464-84-3.

- (EN) Hill JA, Jones P e Morales AJ, Experiencing Power, Generating Authority: Cosmos, Politics, and the Ideology of Kingship in Ancient Egypt and Mesopotamia, University of Pennsylvania Press, 2013, ISBN 978-1-934536-64-3.

- (EN) Hoover OD, Handbook of Syrian Coins: Royal and Civic Issues, Fourth to First Centuries BC, collana [The Handbook of Greek Coinage Series, Volume 9], Classical Numismatic Group, 2009, ISBN 978-0-9802387-4-7.

- (EN) Johnson EL, Christ, the Lord of Psychology, in Journal of Psychology and Theology, vol. 25, n. 1, 1997, pp. 11–27, DOI:10.1177/009164719702500102.

- (EN) Karlsson M, Early Neo-Assyrian State Ideology Relations of Power in the Inscriptions and Iconography of Ashurnasirpal II (883–859) and Shalmaneser III (858–824), Instutionen för lingvistik och filologi, Uppsala Universitet, 2013, ISBN 978-91-506-2363-5.

- (EN) Karlsson M, Relations of Power in Early Neo-Assyrian State Ideology, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2016, ISBN 978-1-61451-968-3.

- (EN) Karlsson M, Assyrian Royal Titulary in Babylonia, 2017.

- (EN) Kuligowski W, 33 meters of sacrum. The analysis of discourses surrounding the statue of Christ the King of the Universe in Świebodzin, in Art in Contemporary Cultural Systems. Central and Eastern Europe, 2014, pp. 137–148, ISBN 978-83-63795-34-4.

- (EN) Kämmerer TR, Identities and Societies in the Ancient East-Mediterranean Regions, Ugarit Verlag, 2014, ISBN 978-3-86835-062-3.

- (EN) Levin Y, Nimrod the Mighty, King of Kish, King of Sumer and Akkad, in Vetus Testamentum, vol. 52, n. 3, 2002, pp. 350–366, DOI:10.1163/156853302760197494.

- Liverani M, The Ancient Near East: History, Society and Economy, Routledge, 2013, ISBN 978-0-415-67906-0.

- (EN) Luckenbill DD, Ancient Records of Assyria and Babylonia Volume 2: Historical Records of Assyria From Sargon to the End, University of Chicago Press, 1927.

- (EN) Jane R. McIntosh, Mesopotamia and the Rise of Civilization: History, Documents, and Key Questions, ABC-CLIO, 2017, ISBN 978-1-4408-3546-9.

- (EN) James Maxwell Miller, A History of Ancient Israel and Judah, Westminster John Knox Press, 1986, ISBN 978-0-664-22358-8.

- (EN) Tohru Maeda, "King of Kish" in Pre-Sargonic Sumer, in Orient, vol. 17, 1981, pp. 1–17, DOI:10.5356/orient1960.17.1.

- (EN) Marie-José Mondzain e Rico Franses, Iconic Space and the Rule of Lands, in Hypatia, vol. 15, n. 4, 2013, pp. 58–76.

- (EN) Peat J, Cyrus "King of Lands," Cambyses "King of Babylon": The Disputed Co-Regency, in Journal of Cuneiform Studies, vol. 41, n. 2, 1989, pp. 199–216, DOI:10.2307/1359915.

- (EN) Pongratz-Leisten B, Religion and Ideology in Assyria, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2015, ISBN 978-1-61451-482-4.

- (EN) Roaf M e Zgoll A, Assyrian Astroglyphs: Lord Aberdeen's Black Stone and the Prisms of Esarhaddon, in Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie, vol. 91, n. 2, 2001, pp. 264–295, DOI:10.1515/zava.2001.91.2.264.

- (EN) Ristvet L, Ritual, Performance, and Politics in the Ancient Near East, Cambridge University Press, 2015, ISBN 978-1-107-06521-5.

- (EN) Rollinger R, Dadusa's stela and the vexed question of identifying the main actors on the relief, in Iraq, vol. 79, 2017, pp. 203–212, DOI:10.1017/irq.2017.6.

- (EN) Piotr Steinkeller, An archaic "prisoner plaque" from kiš, in Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale, vol. 107, 2013, pp. 131–157, DOI:10.3917/assy.107.0131.

- (EN) Stevens K, The Antiochus Cylinder, Babylonian Scholarship and Seleucid Imperial Ideology. (PDF), in The Journal of Hellenic Studies, vol. 134, 2014, pp. 66–88, DOI:10.1017/S0075426914000068.

- (EN) Mieroop M : van de, Cuneiform Texts and the Writing of History, Routledge, 2005, ISBN 978-0-415-19533-1.

- (EN) Yamada S, Inscriptions of Tiglath-pileser III: Chronographic-Literary Styles and the King's Portrait, in Orient, vol. 49, 2014, pp. 31–50, DOI:10.5356/orient.49.31.

- (EN) Zimansky PE, Ecology and Empire: The Structure of the Urartian State, in Studies in Ancient Oriental Civilization (SAOC), vol. 41, 1985, pp. 295–310.

Collegamenti esterni

- (EN) biblegateway.com, https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+4%3A3&version=NRSV Titolo mancante per url

url(aiuto). - (EN) etcsl.orinst.ox.ac.uk, http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?searchword=l=kic%20t=SN&charenc=gcirc Titolo mancante per url

url(aiuto). - (EN) psd.museum.upenn.edu, http://psd.museum.upenn.edu/epsd/epsd/e3066.html Titolo mancante per url

url(aiuto). - (EN) livius.org, https://www.livius.org/sources/content/cyrus-cylinder/cyrus-cylinder-translation/ Titolo mancante per url

url(aiuto). - (EN) The Cyrus Cylinder. New translation by Irving Finkel, su britishmuseum.org.

- (FR) La civilisation écrite sous l'empire d'Akkad, su cartelen.louvre.fr.

- (EN) biblegateway.com, https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+47%3A2&version=NIV Titolo mancante per url

url(aiuto). - (EN) jewfaq.org, http://www.jewfaq.org/prayref.htm Titolo mancante per url

url(aiuto). - (EN) cdli.ucla.edu, https://cdli.ucla.edu/pubs/cdlj/2017/cdlj2017_001.html Titolo mancante per url

url(aiuto).

V · D · M | |

|---|---|

| Dominio sul mondo | Re di tutti i popoli (šar kiššat nišē) · Re dei quattro angoli del mondo (šar kibrāt erbetti) · Re della totalità (šar kiššatim) |

| Dominio sulla Mesopotamia | Re dei re (šar šarrāni) · Re di Sumer e Akkad (šar māt Šumeri u Akkadi) · Re delle Terre (šar mātāti) |

| Persona del re | Gran Re (šarru rabu) |

| Specifiche località | Re di Akkad (šar māt Akkadi) · Re di Assiria (šar māt Aššur) · Re di Babilonia (šar Bābili) · Re di Sumer (šar māt Šumeri) |

| Completi dell'equivalente in lingua accadica | |

Portale Vicino Oriente antico: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Vicino Oriente antico

Portale Vicino Oriente antico: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Vicino Oriente antico