Tu Marcellus eris

| Artiste | Jean-Auguste-Dominique Ingres |

|---|---|

| Date | 1812 |

| Type | peinture |

| Technique | huile sur toile |

| Dimensions (H × L) | 30,7 × 32,6 cm |

| Mouvement | néo-clacissisme |

| No d’inventaire | RO 124 |

| Localisation | musée des Augustins, Toulouse |

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Virgile lisant l'Énéide devant Auguste, Livie et Octavie, connu en français sous le nom de Tu Marcellus eris, est une peinture à l'huile sur toile de Jean-Auguste-Dominique Ingres datée de 1812. Elle est conservée depuis 1867 au musée des Augustins de Toulouse.

Sujet

La peinture est basée sur une anecdote, rapportée dans la Vita de Virgile d'Aelius Donatus, datant de la fin du IVe siècle, dans laquelle le poète lit à l'empereur Auguste, à sa femme Livie et à sa sœur Octavie, le passage du livre VI sur la descente d'Énée aux Enfers, où Anchise prédit la fin prématurée de Marcellus, mort depuis peu. Octavie revit alors la mort de son fils Marcellus et s'évanouit[1] quand elle entend le fameux vers « Tu Marcellus eris », sous le regard de Livie qui a fait assassiner ce dernier pour assurer à son fils Tibère la succession à la tête de l'Empire romain[2].

Les conseillers d'Auguste, Marcus Vipsanius Agrippa et Mécène, regardent en arrière-plan[3].

Cette anecdote a également été représentée dans des œuvres d'autres artistes, dont Jean-Joseph Taillasson, Antonio Zucchi, Jean-Baptiste Wicar, Jean-Bruno Gassies et Angelica Kauffmann.

Dans une lettre du à François Gérard, Ingres écrit être attiré par le côté émouvant et sombre de la scène. En 1832, il dit que Livie se domine, froide comme le marbre, face à l'incident qui peut la compromettre[2].

Historique de l'œuvre

Ingres est chargé en 1811 par le gouverneur français de Rome, le général Sextius Alexandre François de Miollis, riche mécène des arts, de représenter cet événement pour sa résidence, la villa Aldobrandini[4]. Fervent amateur de Virgile, il avait fait élever une statue au poète quand il commandait la place de Mantoue, et a très certainement suggéré ce thème à l'artiste[2]. Le tableau est livré l'année suivante.

Vers 1835, Ingres le rachète à un Borghèse et l'envoie à Paris pour apporter d'importantes modifications à la composition, peut-être avec Raymond Balze[2], dont des modifications du cadre architectural et l'ajout des figures d'Agrippa et de Gaius Maecenas à l'extrême droite[3]. Il ajoute également de la toile sur le bord supérieur pour convertir la composition en format portrait, mais n'est pas satisfait du résultat et supprime l'ajout[5]. Ingres lègue le tableau, resté inachevé à sa mort en 1867, à la ville de Toulouse[4].

Description

L'ameublement et la décoration sont d'inspiration pompéienne[2].

Versions

Pendant 53 ans, Ingres revisite cette scène de l'Antiquité en plus de 100 dessins et aquarelles et trois peintures à l'huile. Dès 1813, Ingres ébauche une seconde version pour le Salon, mais ne l'expose finalement pas[2]. L'un des tableaux, un fragment à trois figures découpé dans une version abandonnée, se trouvant aux musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles[5], pourrait correspondre à cette version[2].

En 1825, il réalise un dessin à la craie au format portrait comme modèle pour une gravure réalisée par Charles Simon Pradier en 1832[6]. Dans le dessin et l'estampe, une sculpture de Marcellus se dresse derrière et au-dessus des quatre personnages centraux[7].

En 1865, Ingres réalise une troisième version à l'huile (Philadelphie, La Salle University Art Museum) en peignant sur une copie de l'estampe de Pradier[8].

-

Virgile lisant L'Énéide devant Auguste, Livie et Octavie, vers 1819, Bruxelles, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Virgile lisant L'Énéide devant Auguste, Livie et Octavie, vers 1819, Bruxelles, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. -

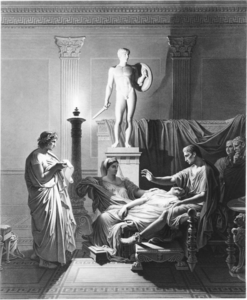

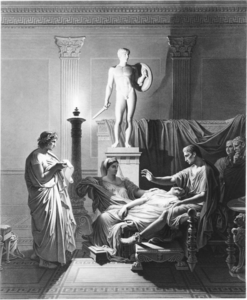

Estampe par Charles Simon Pradier, 1832.

Estampe par Charles Simon Pradier, 1832.

Analyse

Dans la version d'origine, Ingres traite le sujet nocturne en clair-obscur[2].

Ingres emprunte la figure d'Octavie aux planches de Sylvain Maréchal pour Antiquités d'Herculanum (1780), s'inspire des statues du Capitole, et d'un buste conservé aux musées du Vatican pour Auguste. La pose d'Octavie rappelle l'Atala d'Anne Louis Girodet (musée du Louvre, Paris) et son illustration pour la Phèdre de Jean Racine. La coiffe et la pose de Livie s'inspirerait du marbre de Canova représentant Laetitia Bonaparte ou de la gravure qu'en a tirée Charles Normand d'après le dessin de Charles-Paul Landon pour le Salon de 1808[2].

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Virgil reading The Aeneid before Augustus, Livia and Octavia » (voir la liste des auteurs).

- ↑ « Virgil Reading the Aeneid to Augustus, Livia, and Octavia » (consulté le ).

- ↑ a b c d e f g h et i Garnier-Pelle 2023, p. 197.

- ↑ a et b Condon 1983, p. 56.

- ↑ a et b Mongan 1967.

- ↑ a et b Condon 1983, p. 52.

- ↑ Condon 1983, p. 56, 58.

- ↑ Condon 1983, p. 54.

- ↑ Condon 1983, p. 166.

Bibliographie

- (en) Patricia Condon, Marjorie B. Cohn et Agnes Mongan, In Pursuit of Perfection : The Art of J.-A.-D. Ingres, Louisville, The J. B. Speed Art Museum, (ISBN 0-9612276-0-5).

- Nicole Garnier-Pelle, « Virgile lisant l'Énéide (1819-1847) pour le duc de Montpensier », dans Mathieu Deldicque et Nicole Garnier-Pelle, Ingres. L'artiste et ses princes, In Fine éditions d'art, château de Chantilly, (ISBN 978-2-38203-119-3).

- (en) Agnes Mongan et Dr. Hans Naef, Ingres Centennial Exhibition 1867–1967 : Drawings, Watercolors, and Oil Sketches from American Collections, Publisher

Fogg Art Museum / New York Graphic Society, , 257 p..

Article connexe

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts

:

: - Joconde

- Musée des Augustins de Toulouse

v · m Œuvre de Jean-Auguste-Dominique Ingres | ||

|---|---|---|

| Peinture d'histoire et de mythologie |

|   |

| Portraits |

| |

| Nus |

| |

| Peintures religieuses |

| |

| Paysages |

| |

| Portraits dessinés |

| |

Portail de la peinture

Portail de la peinture  Portail de la France au XIXe siècle

Portail de la France au XIXe siècle  Portail du néo-classicisme

Portail du néo-classicisme  Portail des années 1810

Portail des années 1810  Portail de la Rome antique • section Empire romain

Portail de la Rome antique • section Empire romain Portail de Toulouse

Portail de Toulouse