Isabelle de la Marche (dame de Champtocé)

Pour les articles homonymes, voir Isabelle de Lusignan.

| Sénéchale d'Anjou |

|---|

| Dame de Craon Dame de Champtocé |

|---|

| Naissance | V. 1225 |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | Chapelle Saint-Jean Baptiste de l'église des Cordeliers d'Angers |

| Autres noms | Isabelle de Lusignan |

| Époque | XIIIe siècle |

| Période d'activité | 1250-1299 |

| Famille | Maison de Lusignan |

| Père | |

| Mère | |

| Fratrie | Henri III d'Angleterre Hugues XI le Brun Guy de la Marche |

| Conjoint | Maurice IV de Craon |

| Enfants |

| Grands-Parents | Hugues IX le Brun Alix de Courtenay |

|---|---|

| Ordre religieux | |

| Membre de |

de dix pièces

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Isabelle de la Marche[1] ou Isabelle de Lusignan (v. 1225-) est une noble poitevine de la Maison de Lusignan, dame de Craon, de Champtocé[2] et sénéchale d'Anjou[3], et possède également des biens à Lusignan[4],[5].

Biographie

Famille

Isabelle est le cinquième enfant d'Hugues X de Lusignan (v. 1182-1249), comte de la Marche (1219-1249) et de son épouse Isabelle d'Angoulême (v. 1188/1192-1246), comtesse d'Angoulême suo jure (1202-1246) et reine douairière d'Angleterre par son premier mariage avec Jean sans Terre (1166-1216). Isabelle est la sœur utérine d'Henri III d'Angleterre (1207-1272) et de Richard de Cornouailles (1209-1272), roi des Romains (1257-1272)[6].

Son frère aîné, Hugues XI le Brun (v. 1221-1250) est seigneur de Lusignan, comte de la Marche (1249-1250) et d'Angoulême (1246-1250). Ses cadets, Guillaume Ier de Valence (v. 1227-1296) et Aymar de Lusignan (1228-1260) deviennent respectivement comte de Pembroke (1247-1296) et évêque de Winchester (1250-1260) en Angleterre.

Homonyme

Elle est souvent confondue avec sa nièce : une autre Isabelle de Lusignan (av. 1239-18 fév. ap. 1314), dame de Marcillac, Commequiers et Beauvoir ; fille aînée d'Hugues XI le Brun (v. 1221-1250) et de son épouse Yolande de Dreux (1218-1272)[7].

Anthroponyme

Elle porte le prénom de sa mère, Isabelle d'Angoulême (v. 1188/1192-1246).

Dame de Craon

Le 13 octobre 1245 à Paris, Maurice IV prête hommage à Louis IX ; il s’agit du premier acte connu de Maurice en tant que seigneur de Craon[8]. De 1243 à 1250, date à laquelle décède son époux, Isabelle a enfanté à cinq reprises : trois garçons et deux filles. Pendant cette période, un seul acte porte sa trace[9].

Dame douairière de Champtocé et sénéchale d'Anjou

Au décès de son époux, à la fin du mois de mai 1250[10], Isabelle reçoit en douaire la châtellenie de Champtocé[11]. Elle devient également la gardienne de l'héritage de ses enfants. Elle succède ainsi à son mari au sénéchalat d'Anjou[3], héréditaire dans la famille de Craon. Cette charge ne pouvait être assumé par son fils aîné, Amaury II, qui était très jeune[12].

Par ce fait, Isabelle de la Marche obtient en Anjou, ancien domaine des Plantagenêt, une influence importante. Cette situation inquiète la régente du royaume, Blanche de Castille[3]. En effet, Isabelle aurait pu envisager de rallier le camp de son demi-frère Henry III d'Angleterre à une époque où le roi Louis IX est retenu captif en Égypte à la suite de la défaite de la bataille de Fariskur, lors de la septième croisade[13],[14].

Les rentes d'Henri III et d'Édouard Ier

En 1249, Henri III accorde à sa sœur utérine Isabelle, une rente viagère de 100 marcs[15],[16].

Le 17 avril 1256, Henri III lui accorde 1000 marc pour l'aider dans un projet de remariage avec le duc Hugues IV de Bourgogne[17]. Ce projet reste sans suite puisque Hugues IV épouse Béatrix de Champagne un an plus tard[18].

Vers 1285, Isabelle délègue auprès d'Édouard Ier son frère consanguin, Guy de la Marche[19], pour rétablir une rente autrefois octroyée par Henri III[20].

L'ordre de Sainte-Claire

En 1290, veuve depuis quarante ans de Maurice IV de Craon, Isabelle[21] demande au Pape Nicolas IV la permission d'intégrer l'ordre de Sainte-Claire dans le diocèse de Chartres[22].

Décès et sépulture

Isabelle de la Marche décède le 14 janvier 1299 en ayant survécu à tous ses enfants. C'est sous l'habit de Clarisse qu'elle est inhumée dans la chapelle Saint-Jean Baptiste de l'église des Cordeliers d'Angers, fondée par son fils Maurice V, décédé quelques années auparavant[23].

Mariage et descendance

Lors du traité de Vendôme du 16 , Isabelle est promise à Alphonse de France, frère du roi Louis IX[24]. Cependant, le 25 mai 1227, le projet de mariage entre Alphonse de Poitiers et Isabelle est refusé par la papauté à cause de leur consanguinité au quatrième degré[25] et Alphonse épouse Jeanne, comtesse de Toulouse en 1234[26].

Maurice IV de Craon

Maurice IV (av. 1226-1250), héritier de la Maison de Craon, il est seigneur de Craon et de Sablé, sénéchal d'Anjou. Il est le fils d'Amaury Ier de Craon (♰ 1226) et de Jeanne des Roches (♰ 1238)[27]. Sa sœur cadette, Isabelle de Craon épouse de Raoul III de Fougères, est la mère de Jeanne de Fougères l'épouse d'Hugues XII de Lusignan. Maurice IV décède en mai 1250 et est enterré le 27[10].

Vers 1243, Isabelle épouse Maurice IV de Craon[28] et ont pour descendance[29],[27] :

- Amaury II de Craon (1244-1270), seigneur de Craon, Sablé et sénéchal d'Anjou, épouse Yolande de Dreux (1243-1313), arrière-petite fille du roi Louis VI le Gros, fille de Jean Ier, comte de Dreux, et de Marie de Bourbon-Dampierre ; sans postérité[30]. Veuve, Yolande se remarie avec Jean de Trie (♰ av. 13 juillet 1313), comte de Dammartin[31];

- Maurice V de Craon (ap. 1244/av. 1247-) succède à son frère comme seigneur de Craon, Sablé et sénéchal d'Anjou. Il épouse en décembre 1275 Mahaut de Malines, fille de Gauthier de la Maison Berthout et de Marie d'Auvergne, avec laquelle il a quatre enfants[32],[33] :

- Marie de Craon (v. 1280-21 août 1322), dame de Châtelais, épouse Robert Ier de Brienne, seigneur de Beaumont-le-Vicomte, en août 1299 ;

- Amaury III de Craon (v. 1280-26 jav. 1322) épouse Isabelle dame de Sainte-Maure (♰ 5 déc. 1310), puis veuf, il se remarie en octobre 1312 avec Béatrix de Roucy[34] ;

- Isabelle de Craon (v. 1285-13 juillet 1350) épouse Olivier II de Clisson avant 1300 ;

- Jeanne de Craon (♰ 25 août 1314), sans union ni postérité.

- Olivier de Craon (♰ 24 août 1285) est nommé archevêque de Tours le 24 mai 1285 mais décède à Rome[35] avant d’être consacré[36] ;

- Marguerite de Craon (av. 1248-ap. & av.1300), mariée en 1262 à Renaud de Pressigny[37] ;

- Jeanne de Craon (av. 1249-av. 1288), dame de Retz, mariée après 1265 à Gérard II, de la Maison Chabot[2], seigneur de Retz. Ils ont :

Ascendance

| 16. Hugues VIII de Lusignan | |||||||||||||||||||

| 8. Hugues de Lusignan | |||||||||||||||||||

| 17. Bourgogne de Rancon | |||||||||||||||||||

| 4. Hugues IX de Lusignan | |||||||||||||||||||

| 18. Raoul d'Exoudun | |||||||||||||||||||

| 9. Aurengarde d'Exoudun | |||||||||||||||||||

| 19. | |||||||||||||||||||

| 2. Hugues X de Lusignan | |||||||||||||||||||

| 20. | |||||||||||||||||||

| 10. | |||||||||||||||||||

| 21. | |||||||||||||||||||

| 5. | |||||||||||||||||||

| 22. | |||||||||||||||||||

| 11. | |||||||||||||||||||

| 23. | |||||||||||||||||||

| 1. Isabelle de Lusignan | |||||||||||||||||||

| 24. Vulgrin II d'Angoulême | |||||||||||||||||||

| 12. Guillaume VI d'Angoulême | |||||||||||||||||||

| 25. Ponce de La Marche | |||||||||||||||||||

| 6. Aymar Taillefer | |||||||||||||||||||

| 26. Raymond Ier de Turenne | |||||||||||||||||||

| 13. Marguerite de Turenne | |||||||||||||||||||

| 27. Mathilde du Perche | |||||||||||||||||||

| 3. Isabelle d'Angoulême | |||||||||||||||||||

| 28. Louis VI de France | |||||||||||||||||||

| 14. Pierre Ier de Courtenay | |||||||||||||||||||

| 29. Adélaïde de Savoie | |||||||||||||||||||

| 7. Alix de Courtenay | |||||||||||||||||||

| 30. Renaud de Courtenay | |||||||||||||||||||

| 15. Élisabeth de Courtenay | |||||||||||||||||||

| 31. Eustachie de Corbeil | |||||||||||||||||||

Sceau et armoiries

Sceau [1250]

Avers : Navette, 68 x 42 mm[39].

Description : Dame debout, vue de face, la tête de trois quarts, en robe avec un long manteau, une coiffure carrée et tenant au poing gauche un oiseau ; la main droite est ramenée sur la poitrine.

Légende : ✠ S' YSABELLIS : DNE : CREDON... NESCALL • ANDEGACIE

Légende transcrite : Sigillum Ysabellis, domine Credonii, senescalle Andegacie.

Contre-sceau : Rond, 30 mm[40].

Description : Écu burelé de vingt pièces.

Légende : ✠ CONTRA : S' • DNE : DE CREDONIO :

Légende transcrite : Contrasigillum domine de Credonio.

Références[41],[42],[43]

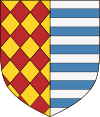

Armoiries [1250]

| Blasonnement : Écu burelé d'argent et d'azur de dix pièces Commentaires : Blason d'Isabelle de la Marche, dame de Craon, sénéchale d'Anjou, d'après l'empreinte d'un contre-sceau de 1250. |

Références[42],[44],[40]

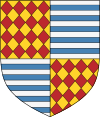

Armoiries [ap. 1299]

| Blasonnement : Écu mi-parti losangé d'or et de gueules et d'un burelé d'argent et d'azur de treize pièces Commentaires : Blason d'Isabelle de la Marche, d'après les vitraux et les voutes armoriés de la chapelle Saint-Jean-Baptiste des Cordeliers d'Angers (ap. 1299). |

Références[45],[46],[47],[48]

| Blasonnement : Écu écartelé au 1 et 4 losangé d'or et de gueules (Craon), et au 2 et 4 d'un burelé d'argent et d'azur de onze pièces Commentaires : Blason d'Isabelle de la Marche, d'après les vitraux et les voutes armoriés de la chapelle Saint-Jean-Baptiste des Cordeliers d'Angers (ap. 1299). |

Références[49],[50],[47],[48]

Notes et références

- ↑ Nom attesté dans les chartes et les correspondances.

- ↑ a et b Cartulaire des sires de Rays : (1160-1149) (éd. René Blanchard), vol. I, t. XXVIII, Poitiers, coll. « Archives historiques du Poitou », (lire en ligne), partie XIX, p. 25-261274, 21 novembre, Angers : Isabelle [de Lusignan], dame de Champtocé, accorde une rente de 50 livres en dot à sa fille, Jeanne de Craon, qui va épouser Gérard [II] Chabot, seigneur de Retz.

- ↑ a b et c Layettes du trésor des chartes : de l'année 1247 à l'année 1260 (éd. Joseph de Laborde), t. III, Paris, Plon, (lire en ligne), partie 3896, p. 1091250, septembre : Isabelle [de Lusignan], dame de Craon, sénéchale d'Anjou, a obtenu que la reine de France, Blanche [de Castille], accepte de conférer la garde des châteaux de Sablé, Diexaide, la Roche-aux-Moines et Champtocé à ses fidèles Bernard de la Ferté et Hamelin d'Antenaise. Elle promet que si la reine le réclame, ils remettront ces forteresses entre les mains du roi ou de son frère Charles, comte d'Anjou. Jacques de Château-Gontier et les chevaliers Gérard de Sacy et Aimery de Chevrière se portent caution de son serment.

- ↑ Cartul. de l'évêché de Châlon ; cartul. des comtes de la Marche ; cartul. de Beaulieu en Limousin ; actes relatifs pour la plupart à la Bourgogne. Copies faites par ou pour Jean Bouhier. (manuscrit latin, copie du XVIIe siècle, d'après copie de la fin du XIIIe siècle, d'après original perdu), Paris, BnF, coll. « Jean Bouhier » (no Latin 17089), 1601-1700 (lire en ligne), p. 565-566

- ↑ Cartulaire des comtes de la Marche et d'Angoulême (éd. Georges Thomas), Angoulême, (lire en ligne), partie LVII, p. 124-1251265, 11 août : Isabelle [de Lusignan], dame de Craon, promet à son neveu, Hugues [XII] de Lusignan, comte dela Marche et d'Angoulême et seigneur de Fougères, qu'elle ne fera pas hommage au comte de Poitiers, Alphonse, ni à personne d'autre, des biens que son père lui a donné en dot dans la châtellenie de Lusignan.

- ↑ Fabrice Lachaud, La structure familiale des Craon du XIe siècle à 1415 : le concept lignager en question (Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de Françoise Lainé), Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, (lire en ligne), p. 363

- ↑ Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon 1050-1480 : Etude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, t. I : 1050-1373, Paris, Alphonse Picard, (lire en ligne), chap. XI (« Maurice IV »), p. 174-175

- ↑ Registre F de Philippe Auguste . Écrit vers 1247, avec additions (manuscrit latin), Paris, BnF, coll. « manuscrit latin » (no 9778), xiiie siècle (lire en ligne), folio 29

- ↑ « Choix de pièces inédites tirées des archives du château de Serrant » (éd. Paul Marchegay), Bibliothèque de l’École des chartes, vol. 19, , p. 76 (lire en ligne)1249, 22 octobre : Aimery Courtin, prieur de Saint-Jean d'Angers, certifie la vente de certaines vignes faite à Isabelle de la Marche.

- ↑ a et b Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon 1050-1480 : Etude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, t. I : 1050-1373, Paris, Alphonse Picard, (lire en ligne), chap. XI (« Maurice IV »), p. 171

- ↑ Fabrice Lachaud, La structure familiale des Craon du XIe siècle à 1415 : le concept lignager en question (Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de Françoise Lainé), Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, (lire en ligne), fig. 16 : L'assise foncière du douaire des dames de Craon, chap. 2.2.2 (« Influence et position des veuves : la dame de Craon, une "domina" »), p. 359

- ↑ Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon 1050-1480 : Etude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, t. I : 1050-1373, Paris, Alphonse Picard, (lire en ligne), chap. XII (« Amaury II »), p. 187-189

- ↑ De Antiquis legibus liber, Cronica maiorum et vicecomitum Londoniarum et quedam, que contingebant temporibus illis ab anno MCLXXVIII ad annum MCCLXXIV (éd. Thomas Stapleton), Londres, Sumptibus Societatis Camdenensis, (lire en ligne), p. 132-133

- ↑ Matthieu Paris (éd. Henry Richards Luard), Matthæi Parisiensis, Monachi Sancti Albani, Chronica Majora, vol. V : A. D. 1248 à A. D. 1259, Londres, Longman, (lire en ligne), p. 158 :

« Hugo Brunus comes de Marchia cujus pater paulo ante obiit apud Damiatan »

Le frère aîné d'Isabelle, Hugues XI le Brun, comte de la Marche trouve la mort lors de cette expédition : le 6 avril 1250 à la bataille de Fariskur. - ↑ Calendar of the Patent Rolls of the reign of Henry III preserved in the Public Record Office (éd. Henry Maxwell Lyte), t. IV : 1247-1258, Londres, (lire en ligne), p. 1011251, 10 juillet, Woodstock : Le roi d'Angleterre, Henri [III], concède à sa sœur, Isabelle de Lusignan, veuve de Maurice [IV] de Craon, une rente viagère de 100 marcs annuels à l'Echiquier, jusqu'à ce que le roi trouve mieux pour elle.

- ↑ Isabelle de Craon, dame de Craon, à Henry de Wingham, chancelier (Original, SC 1/6/176), Kew, The National Archives, (présentation en ligne)1257, 10 avril, Venours : Isabelle [de Lusignan], dame de Craon, écrit à Henri de Wingham, chancelier d'Angleterre, pour lui demander de faire remettre au porteur les 320 marcs de sa rente pour l'année précédente et cette année qui n'ont pas encore été payés.

- ↑ Foedera, Conventiones, Litterae et cujuscunque generis Acta Publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, &c., ab. A.D. 1101 ad nostra usque tempora habita aut tractata (éd. Thomas Rymer), vol. I : pars I (1066-1272), Londres, Record Commission on Historical Manuscripts, (lire en ligne), p. 3381256, 17 avril, Westminster : Le roi d'Angleterre, Henri [III], concède à sa sœur Isabelle [de Lusignan], dame de Craon, pour l'aider dans son projet de remariage avec le duc de Bourgogne [Hugues IV], la somme de 1000 marcs. Il promet à leurs frères, [Aymar de Lusignan], évêque-élu de Winchester, et Guillaume de Valence, de payer 500 marcs à l'Echiquier de la saint-Michel et 500 à l'Echiquier de Pâques suivant.

- ↑ De cette union naquit Béatrix de Bourgogne ( av. 1264-1328) épouse d'Hugues XIII le Brun (1259-1303), seigneur de Lusignan.

- ↑ Antoine Thomas, « Gui de la Marche, frère mineur, poète latin de la fin du XIIIe siècle », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 74, no 3, , p. 242-247 (lire en ligne)

- ↑ Isabella [de Lusignan] alias de la Marche, dame de Champtocé à Édouard Ier (manuscrit français, original), Kew, The National Archives, coll. « Correspondance ancienne de la chancellerie et de l’Échiquier » (no SC 1/19/97), vers 1285 (présentation en ligne) :

« A tres haut segneur et tres puissant, monsor Edouart, par la grace de Deu roy Dangleterre, sengeur Dyrlande e duc de Aquiteine, Isabeau de la Marche, dame de Chantocy sus Leyre, saluz o tote honeur e toute reverence comme a son cheer segneur sus touz autres e neveu si il li plest. Cheer syre, je supplay a voustre maieste que il vous plese me fere a saveys voustre estat do quel je sui touz jorz desirranz oir bones novelles e sui forment lee e regei mout noustre segneur de voustre victoere et de vostre prosperite. E tres douz syres comme je vous aye autrefeyz prie de la donacion que monsegneur voustre pere me fist, encore sire, je pri voustre grant debonerete que il vous prenge pitie de moy qar, douz syre, nature e aages me semont de men aller en la person le roy des roes e por ce tres cheer syres je recour a voustre douce cortaesie en qui je ay grant esperance que vous me daignez regarder en merci et en pitie, si vous plest. E craez, si vous plest, frere Guy de Lezignen, mon frere porteor de ceste lettre de ce que il vous dira de par moy. Tres douz sire, le Seinz Esperiz soit garde de vous qui vous tiengne en bone vie e vous craesse voustre honour e voustre renon si comme mon cuer desirre. »

1285 (vers) : Isabelle de la Marche, dame de Champtocé, écrit à son neveu, le roi d'Angleterre, Édouard [Ier] pour lui demander de rétablir en sa faveur la rente autrefois octroyée par son père [le roi Henri III] et donne créance à son frère, le frère Guy de Lusignan, porteur de la lettre, pour parler avec le roi. - ↑ Isabelle doit avoir soixante-cinq ans à cette date.

- ↑ Les registres de Nicolas IV : recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux des archives du Vatican (éd. Ernest Langlois), t. I, Paris, Ernest Thorin, coll. « Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome / 2è » (no V.1), (lire en ligne), partie 2320, p. 4081290, 7 mars, Sainte-Marie-Majeure : Le pape Nicolas [IV] autorise Isabelle de la Marche, dame de Champtocé, reçoit du pape Nicolas IV à entrer avec six autres honnêtes dames, au monastère de sœurs recluses de l'ordre de Sainte-Claire, dans le diocèse de Chartres.

- ↑ Fabrice Lachaud, Le lignage en question : Femmes, alliances et filiations chez les Craon, Bordeaux, Ausonius, coll. « Scripta Mediaevalia », , p. 231

- ↑ Veterum scriptorum et monumentorum, historicorum, dogmaticorum, moralium, amplissima collectio (éd. Dom Martène), t. I, Paris, (lire en ligne), col. 1214-12171227, 16 mars, Vendôme : Hugues [X] de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, passe un traité avec la reine Blanche [de Castille] et son fils, le roi de France, Louis [IX]. Le frère du roi, Alphonse, épousera Isabelle de Lusignan et Hugues [XI] épousera Isabelle de France, si l’Église est d'accord. Isabelle de Lusignan recevra en dot Frontenay et l'île d'Oléron et la dot d'Isabelle de France est laissée à l’appréciation de son frère. Si Hugues [XI] mourait sans avoir consommé le mariage, un autre enfant du comte de la Marche prendrait sa place. Si les mariages ne se faisaient pas malgré l'accord de l’Église, le roi devrait payer 10 000 marcs d'argent au comte. Le comte recevra du roi pendant dix ans une rente de 10 600 livres tournois dont 5300 livres sont en compensation de Bordeaux et 500 livres en compensation du douaire d'Isabelle d'Angoulême. Si cette dernière venait à mourir dans les dix ans, la rente serait diminuée de 5000 livres. Si la paix était faite avec le roi d'Angleterre, Henri [III] et qu'Isabelle récupérait son douaire, elle serait diminuée de 2500 livres. À l'issue des dix ans, elle recevra pour son douaire une rente de 5000 livres. En échange de cela, le comte et la comtesse de la Marche abandonnent leurs prétentions sur Issoudun, Langeais, Bordeaux et les 400 livres qu'ils percevaient annuellement à Tours. Le comte jure sur les Évangiles fidélité au roi et à sa mère contre leurs ennemis, promet de ne pas faire d'alliance avec eux. Le roi lui accorde également qu'il puisse confier la garde de sa terre et de ses héritiers, s'il décède, à sa femme ou à qui il voudra et promet qu'il ne fera pas de paix avec le roi d'Angleterre sans le conseil du comte. Le comte fait hommage lige au roi de toutes les terres et forteresses qu'il possède en Poitou, dans les comtés de la Marche et d'Angoulême, en Saintonge ainsi que de Cognac et de Merpins.

- ↑ Les registres de Grégoire IX : recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux des archives du Vatican (éd. Lucien Auvray), t. I : Texte - Années I à VIII (1227-1235), Paris, Albert Fontemoing, coll. « Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome / 2è série » (no IX.I), (lire en ligne), partie 88, p. 46-471227, 25 mai, Latran : Le pape Grégoire [IX] écrit à Hugues [X] de Lusignan, comte de la Marche, au sujet des fiançailles entre sa fille Isabelle et le frère du roi de France, Alphonse. Comme ils sont parents à un degré prohibé par l’Église, le pape interdit le mariage.

- ↑ Jacques Paul, « Le traité de Meaux-Paris (avril 1229) », dans Claude Carozzi et Huguette Taviani-Carozzi (dir.), Faire l'événement au Moyen Âge, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, (lire en ligne), p. 139-156

- ↑ a et b Fabrice Lachaud, La structure familiale des Craon du XIe siècle à 1415 : le concept lignager en question (Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de Françoise Lainé), Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, (lire en ligne [PDF]), Annexes / Annexes 3 : Notices des seigneurs de Craon et tableau synoptique / Maurice IV (♰ 1250), p. 839

- ↑ Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon 1050-1480 : Etude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, t. I : 1050-1373, Paris, Alphonse Picard, (lire en ligne), chap. XI (« Maurice IV »), p. 172

- ↑ Fabrice Lachaud, La structure familiale des Craon du XIe siècle à 1415 : le concept lignager en question (Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de Françoise Lainé), Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, (lire en ligne), p. 377

- ↑ André du Chesne, Histoire généalogique de la maison royale de Dreux, t. I, Paris, Sébastien Cramoisy, (lire en ligne), p. 87

- ↑ Fabrice Lachaud, La structure familiale des Craon du XIe siècle à 1415 : le concept lignager en question (Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de Françoise Lainé), Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, (lire en ligne [PDF]), Annexes / Annexes 3 : Notices des seigneurs de Craon et tableau synoptique / Amaury II (♰ 1270), p. 840

- ↑ Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon 1050-1480 : Etude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, t. I : 1050-1373, Paris, Alphonse Picard, (lire en ligne), chap. XIII (« Maurice V »), p. 203-214

- ↑ Fabrice Lachaud, La structure familiale des Craon du XIe siècle à 1415 : le concept lignager en question (Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de Françoise Lainé), Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, (lire en ligne [PDF]), Annexes / Annexes 3 : Notices des seigneurs de Craon et tableau synoptique / Maurice V (♰ 1293), p. 841

- ↑ Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon 1050-1480 : Etude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, t. I : 1050-1373, Paris, Alphonse Picard, (lire en ligne), chap. XIV (« Amaury III »), p. 246-267

- ↑ Martyrologe obituaire de l'église de Tours (éd. Jean-Jacques Bourassé), t. XVII, Tours, coll. « Mémoires de la Société archéologique de Touraine », (lire en ligne), partie IX, p. 56-57

- ↑ Fabrice Lachaud, La structure familiale des Craon du XIe siècle à 1415 : le concept lignager en question (Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de Françoise Lainé), Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, (lire en ligne), p. 477-478

- ↑ Diplomatic Documents preserved in the Public Record Office (éd. Pierre Chaplais), vol. I : 1107-1272, Londres, , partie 359, p. 249-2501262, 25 avril : Isabelle [de Lusignan], dame de Craon, écrit à son frère, le roi d'Angleterre, Henri [III], pour réclamer le paiement de l'argent qui lui est dû et dont elle a besoin pour constituer la dot de sa fille Marguerite qui épouse Renaud de Pressigny.

- ↑ Cartulaire des sires de Rays : (1160-1449) (éd. René Blanchard), vol. 2, t. XXX, Poitiers, coll. « Archives historiques du Poitou », (lire en ligne), partie CLXVII, p. 174-1781284, 7 juin, Angers : Contrat de Mariage entre Isabelle Chabot et Olivier de Machecoul. Isabelle de Lusignan se porte garante pour Gérard II Chabot et son épouse Jeanne de Craon, sa fille, qui sont les parents de la mariée.

- ↑ SIGILLA : base numérique des sceaux conservés en France, « Isabelle de Craon - sceau », sur sigilla.org, Université de Poitiers.

- ↑ a et b SIGILLA : base numérique des sceaux conservés en France, « Isabelle de Craon - Contre-sceau », sur sigilla.org, Université de Poitiers.

- ↑ Inventaires et documents publiés par ordre de l'Empereur : Collection de sceaux (éd. Louis Douët d'Arcq), t. I, Paris, Henri Plon, (lire en ligne), n°297 : Isabelle de Craon, Sénéchale d'Anjou (1261-1299)., p. 309

- ↑ a et b Inventaires et documents publiés par ordre de l'Empereur : Collection de sceaux (éd. Louis Douët d'Arcq), t. I, Paris, Henri Plon, (lire en ligne), n°297 bis : Contre-sceau, p. 309

- ↑ Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon 1050-1480 : Etude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, t. I : 1050-1373, Paris, Alphonse Picard, (lire en ligne), fig. 65-66 : Sceau et contre-sceau d'Isabelle de la Marche, 1250, chap. XI (« Maurice IV »), p. 177-178

- ↑ Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon 1050-1480 : Etude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, t. I : 1050-1373, Paris, Alphonse Picard, (lire en ligne), fig. 66 : contre-sceau d'Isabelle de la Marche, 1250, chap. XI (« Maurice IV »), p. 177-178

- ↑ Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon 1050-1480 : Etude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, t. I : 1050-1373, Paris, Alphonse Picard, (lire en ligne), fig. 67 : Blason de la vitre et de la voûte des Cordeliers d'Angers, p. 178-179

- ↑ Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon 1050-1480 : Etude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, t. I : 1050-1373, Paris, Alphonse Picard, (lire en ligne), fig. 103 : Blason de la vitre et de la voûte de la Chapelle Saint-Jean, p. 245

- ↑ a et b Fabrice Lachaud, Le lignage en question. Femmes, alliances et filiations chez les Craon, Bordeaux, Ausonius, coll. « Scripta Mediaevalia », , p. 231 & 239

- ↑ a et b Clément de Vasselot de Régné, Le "Parentat" Lusignan (Xe – XIVe siècles) : structures, parenté vécue, solidarités et pouvoir d’un lignage arborescent, vol. 3 : Annexes 3 à 6 (Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de John Tolan et de Martin Aurell), Université de Nantes, , Annexe 5 : Catalogue héraldique, chap. 36 (« 1299 (après), Vitraux et voûtes armoiriés »), p. 412

- ↑ Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon 1050-1480 : Etude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, t. I : 1050-1373, Paris, Alphonse Picard, (lire en ligne), fig. 68 : Blason de la vitre et de la voûte des Cordeliers d'Angers, p. 178-179

- ↑ Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon 1050-1480 : Etude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, t. I : 1050-1373, Paris, Alphonse Picard, (lire en ligne), fig. 104 : Blason de la vitre et de la voûte de la Chapelle Saint-Jean, p. 245

Sources et bibliographie

Sources sigillographiques

- SIGILLA : base numérique des sceaux conservés en France, « Isabelle de Craon », http://www.sigilla.org/ Université de Poitiers. [lire en ligne]

Bibliographie

- Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon : Étude historique accompagnée du Cartulaire de Craon, vol. 1, Paris, Picard, 1893. [lire en ligne]

- Fabrice Lachaud, La structure familiale des Craon du XIe siècle à 1415 : le concept lignager en question, Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de Françoise Lainé, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, 887 p., avril 2012. [lire en ligne]

- Clément de Vasselot de Régné, Le "Parentat" Lusignan (Xe-XIVe siècles) : structures, parenté vécue, solidarités et pouvoir d’un lignage arborescent, Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de John Tolan et de Martin Aurell, Université de Nantes, 4 vol., 2 797 p., décembre 2018. [lire en ligne]

Articles connexes

- Isabelle de Lusignan

- Maison de Lusignan

- Liste des seigneurs de Lusignan

- Armorial de la maison de Lusignan

- Hugues X de Lusignan

- Isabelle d'Angoulême

- Hugues XI le Brun

- Guy de Lusignan

- Geoffroy Ier de Lusignan

- Guillaume Ier de Valence

- Aymar de Lusignan

- Alix de Lusignan

- Henri III d'Angleterre

- Richard de Cornouailles

- Maison de Craon

- Maurice V de Craon

- Château de Champtocé

Isabelle de la Marche | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Précédé par | Suivi par | |||||

|

|

| ||||

|

|

| ||||

|

|

| ||||

Portail du royaume de France

Portail du royaume de France  Portail du Moyen Âge central

Portail du Moyen Âge central